Epidemiological characteristics of coal workers' pneumoconiosis during 2006-2015 in Jiangsu Province and trend predicted by the grey dynamics model GM

-

+ English摘要:目的

分析江苏省2006-2015年间煤工尘肺的发病特征及规律, 并对发病趋势进行预测, 进一步加强煤工尘肺的防治和管理。

方法查阅江苏省疾病预防控制中心的统计数据, 对2006-2015年间江苏省煤工尘肺进行人口学特征分析, 再根据灰色系统理论建立灰色数列GM (1.1)预测模型, 预测未来三年江苏省煤工尘肺发病趋势。

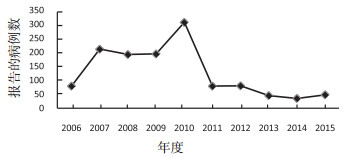

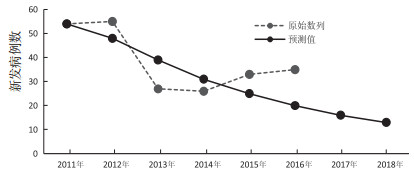

结果江苏省2006-2015年间煤工尘肺新发病例1 270例, 2010年新发病例数最多(307例, 占24.2%)。主要接尘年代为1970-1980年间, 接尘工龄为20~30年。多分布在5个工种:纯掘进工、主掘进工、纯采煤工、主采煤工和煤矿混合工。主要分布在5个地区:徐州、南京、无锡、盐城和镇江。发病年龄主要分布在51~60岁。根据灰色数列预测模型得出时间响应方程为$\hat Y$(t+1)=-241.629 45 e-0.223 53 t+295.629 45, 预测2016-2018年间江苏省煤工尘肺新发病例数分别为20例、16例、13例。

结论江苏省未来三年内煤工尘肺的发病趋势可能呈现下降态势, 但是发病形势依然严峻, 需进一步加强管理。

-

工作相关肌肉骨骼疾患(work-related musculoskeletal disorders,WMSDs)是由职业活动直接或间接引起的肌肉、神经、肌腱、关节或椎间盘等组织的损伤或疾患,其主要体征和症状是疼痛、感觉异常、疲劳和活动受限等。WMSDs几乎可发生于各行业,但由于工作性质、行业特点不同,并伴随着科技发展和生产方式转变,不同行业WMSDs发生状况也大不相同。贾宁等 [1]在2018—2020年对中国15个重点行业职业群体的大样本调查中发现,21 560名汽车制造业劳动者中,腕/手部WMSDs的发生率为14.9%,标化发生率为14.0%。虽然腕/手部疾患不像颈部、下背部、肩部那么常见,但手的功能直接影响工人的劳动能力,该部位的疾患对患者工作、生活都会造成极大的困扰。腕/手部WMSDs的典型疾病——腕管综合征,是工作相关上肢疾患中治疗费用最多、引起缺勤时间最长的病种,也是企业支付赔偿金的主要原因之一 [2]。汽车制造企业作为北京市重点行业之一,广泛存在低负荷、快节奏、高重复、强迫体位等腕/手部WMSDs相关的不良工效学问题 [3]。目前对于北京市汽车制造业的腕/手部WMSDs研究较少,因此,本研究对北京市某汽车制造业一线劳动者腕/手部肌肉骨骼疾患及其影响因素进行了调查,以期为预防汽车制造业劳动者预防腕/手部WMSDs的发生提供科学依据。

1. 对象与方法

1.1 对象

采用方便抽样方法,于2023年8—10月选择在北京市某汽车制造企业的总装车间和焊接车间的全部一线劳动者为研究对象,该企业班制均为长白班。本研究发放调查问卷648份,回收有效问卷591份,有效问卷回收率为91.2%。纳入标准:年龄≥ 18岁,本岗位工龄≥ 1年,知情同意参与本次调查;既往无外伤、先天性肌肉骨骼疾患以及因其他疾患(如风湿性关节炎等)导致肌肉骨骼损伤者。此次调查已通过中国疾病预防控制中心伦理审查委员会的审查,研究对象均已签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 WMSDs调查

《中文版肌肉骨骼疾患问卷》 [1]以北欧肌肉骨骼疾患调查问卷(Nordic Musculoskeletal Questionnaires,NMQ)和荷兰肌肉骨骼疾患调查问卷 [2]为基础,经适当修改后,被证实具有良好的信度和效度,可用于中国职业人群。调查内容包括:(1)一般人口学特征:性别、年龄、身高、体重、文化程度、体育锻炼、工龄、外伤史和既往病史等;(2)过去1年内不同身体部位的WMSDs患病情况。WMSDs判定参考美国国家职业安全卫生研究所对肌肉骨骼疾患的判定标准 [4],本研究中的WMSDs是指出现疼、痛、僵硬、烧灼感、麻木或刺痛等不适症状,同时满足以下条件:①过去12月内不适;②从事当前工作后出现不适;③既往无事故或突发伤害;④每月均出现不适症状或持续出现的时间 > 7 d,则判定该部位存在肌肉骨骼疾患。某部位WMSDs患病率指某部位罹患WMSDs的人数占总调查人数的百分比。

1.2.2 职业因素调查

采用本课题组编制的《职业健康调查问卷》进行调查,内容包括工作情况、工作姿势、用力负荷、劳动组织、工作环境等情况。指标定义:体重指数(body mass index,BMI)=体重/身高2(单位为kg/m2):正常范围为18.5 ~ 23.9 kg/m2, < 18.5 kg/m2为偏低,24.0 ~ 27.9 kg/m2为超重,≥ 28.0 kg/m2为肥胖 [5]。体育锻炼指每次锻炼持续时间≥ 30 min或流汗 [6]。本工种工龄指截至进入本研究时从事当前工种的工龄。

1.2.3 疲劳感觉调查

首先采用主诉下班后疲劳感觉的方式判定研究对象是否存在作业疲劳情况,再通过《Borg 6-20主观疲劳等级(Borg 6-20 rating of perceived exertion,RPE)量表》 [7]对研究对象全身整体作业疲劳程度进行评估。该量表以RPE得分6 ~ 20分代表由“无疲劳”到“精疲力竭”的自觉作业疲劳程度。本研究中下班后疲劳感觉按照RPE得分划分为以下4组:RPE得分≤ 12分为无疲劳,13 ~ 14分为稍疲劳,15 ~ 16分为疲劳,≥ 17分为非常疲劳。

1.2.4 质量控制

正式调查前进行小样本预调查。调查前统一培训调查人员,调查时由调查人员统一讲解调查内容与填写要求及注意事项。调查采用电子问卷的形式,电子问卷设置有自动逻辑纠错功能,可避免不合理信息,以确保问卷的真实性、完整性及较高的回收率。

1.2.5 统计学分析

采用SPSS 26.0软件进行统计学分析。计量资料经正态性检验符合正态分布者采用均数和标准差(x ± s)描述,不符合正态分布者用中位数和四分位位数[M(P25,P75)]描述;计数资料采用率或构成比描述。计数资料组间比较采用Pearson χ2检验或Fisher确切概率法。影响因素分析采用多因素logistic回归分析(向前法,纳入水准为0.05,剔除水准为0.10)。检验水准α = 0.05(双侧)。

2. 结果

2.1 基本情况

591名研究对象中焊接车间197人,总装车间394人;男性547人,女性44人;大学本科以下537人,大学本科及以上54人;平均年龄为(34.82 ± 6.51)岁;本工种平均工龄为(7.96 ± 4.95)年,平均总工龄为(13.25 ± 6.41)年;BMI为(26.03 ± 10.68)kg/m2;下班后稍疲劳356人,疲劳和非常疲劳各79、68人。详见表 1。

表 1 不同个体特征劳动者腕/手部肌肉骨骼疾患患病情况[人数(占比/%)] 分组 调查人数 WMSDs χ2值 P值 车间 < 0.001 >0.999 焊接车间 197(33.33) 16(8.12) 总装车间 394(66.67) 32(8.12) 性别 2.180 0.140 男 547(92.55) 47(8.59) 女 44(7.45) 1(2.27) 年龄/岁 3.362 0.186 < 30 135(22.84) 6(4.44) 30 ~ 40 324(54.82) 31(9.57) > 40 132(22.34) 11(8.33) 工龄/年 0.355 0.949 < 5 160(27.07) 14(8.75) 5 ~ 9 262(44.33) 22(8.40) 10 ~ 15 155(26.23) 11(7.10) > 15 14(2.37) 1(7.14) 总工龄/年 2.853 0.415 < 5 68(11.51) 5(7.35) 5 ~ 9 136(23.01) 9(6.62) 10 ~ 15 146(24.70) 9(6.16) > 15 241(40.78) 25(10.37) BMI 1.770 0.621 低体重 17(2.88) 2(11.76) 正常 232(39.25) 18(7.76) 超重 207(35.02) 14(6.76) 肥胖 135(22.84) 14(10.37) 学历 0.525 0.469 大学本科以下 537(90.86) 45(8.38) 大学本科及以上 54(9.14) 3(5.56) 惯用手 0.586 0.746 左手 69(11.68) 4(5.80) 右手 423(71.57) 36(8.51) 双手 99(16.75) 8(8.08) 体育锻炼 3.676 0.452 从不 263(44.50) 27(10.27) 1 ~ 3次/季度 85(14.38) 7(8.24) 2 ~ 3次/月 80(13.54) 5(6.25) 1 ~ 2次/周 119(20.14) 7(5.88) > 2次/周 44(7.45) 2(4.55) 下班后疲劳感觉 11.889 0.008 无疲劳 88(14.89) 3(3.41) 稍疲劳 356(60.24) 25(7.02) 疲劳 79(13.37) 8(10.13) 非常疲劳 68(11.51) 12(17.65) 工作中腕部屈曲、伸展、侧弯或旋转 25.839 < 0.001 是 297(50.25) 41(13.80) 否 294(49.75) 7(2.38) 工具、手持设备或工件不易拿握 19.345 < 0.001 是 133(22.50) 23(17.29) 否 458(77.50) 25(5.46) 使用工具或物品时手用力情况 7.956 0.093 力量极低/低(15%最大力量) 231(39.09) 12(5.19) 力量中等(30%最大力量) 215(36.38) 20(9.30) 力量高(50%最大力量) 98(16.58) 9(9.18) 力量极高(80%最大力量) 22(3.72) 2(9.09) 力量达到峰值(> 80%最大力量) 25(4.23) 5(20.00) 在工作时,手一般保持高度 9.155 0.002 肩或肩以下 420(71.07) 25(5.95) 肩以上 171(28.93) 23(13.45) 工作中手臂上下左右移动的发生频率 4.888 0.087 低(< 10次/min) 347(58.71) 21(6.05) 中(10 ~ 20次/min) 176(29.78) 19(10.80) 高(> 20次/min) 68(11.51) 8(11.76) 手部抓握质量/kg 1.699 0.637 < 5 394(66.67) 28(7.11) 5 ~ 10 97(16.41) 10(10.31) 11 ~ 15 45(7.61) 4(8.89) > 15 55(9.31) 6(10.91) 经常搬运> 5 kg的物体 3.418 0.064 是 166(28.09) 19(11.45) 否 425(71.91) 29(6.82) 每天工作多久后休息(不含午休)/h 2.878 0.579 < 1 47(7.95) 2(4.26) 1 ~ < 2 158(26.73) 12(7.59) 2 ~ < 3 297(50.25) 29(9.76) 3 ~ < 4 41(6.94) 2(4.88) ≥ 4 48(8.12) 3(6.25) 工作能否顺利跟上工作节奏 4.237 0.120 能 454(76.82) 31(6.83) 有时难以跟上 125(21.15) 16(12.80) 经常难以跟上 12(2.03) 1(8.33) 工作场所地面不平、湿滑、倾斜 1.920 0.166 是 94(15.91) 11(11.70) 否 497(84.09) 37(7.44) 空间受限而以不舒适的姿势工作 3.013 0.083 是 116(19.63) 14(12.07) 否 475(80.37) 34(7.16) 在低温环境下工作或处理低温物料 0.353 0.552 是 131(22.17) 9(6.87) 否 460(77.83) 39(8.48) 对工作区域照明的感受 10.644 0.001 太亮刺眼/光线暗淡 125(21.15) 19(15.20) 舒适 466(78.85) 29(6.22) 2.2 腕/手部WMSDs报告情况

研究对象腕/手部WMSDs症状患病率为8.1%(48/591)。单因素分析发现,下班后疲劳感觉,工作中腕部是否发生屈曲、伸展、侧弯或旋转,工具、手持设备或工件是否不易拿握,在工作时手是否保持在肩以下或以上,工作区域照明感受等情况不同的劳动者腕/手部WMSDs症状的患病率不同,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.3 腕/手部WMSDs影响因素分析

以研究对象腕/手部是否罹患WMSDs为响应变量(否= 0,是= 1),以表 1中单因素分析P < 0.15的因素为预测变量,进行多因素logistic回归分析。多重共线性诊断结果显示,各因素间容忍度均 > 0.1,方差膨胀因子均 < 10.0,各变量间的多重共线性程度不高。多因素logistic回归分析结果显示:工作中存在腕部屈曲、伸展、侧弯或旋转,工具、手持设备或工件太大或太小而不易拿握的情况时,劳动者腕/手部发生WMSDs的风险分别是不存在以上情况劳动者的5.194倍(95%CI:2.239 ~ 12.050)和2.373倍(95%CI:1.266 ~ 4.448)。见表 2。

表 2 腕/手部肌肉骨骼疾患影响因素的多因素logistic回归分析因素 偏回归系数 标准误 Waldχ2值 P值 OR(95%CI)值 工作中腕部屈曲、伸展、侧弯或旋转 否 1.00 是 1.647 0.429 14.720 < 0.001 5.194(2.239 ~ 12.050) 工具、手持设备或工件太大或太小,不易拿握 否 1.00 是 0.864 0.320 7.273 0.007 2.373(1.266 ~ 4.448) 注:预测变量赋值中,性别:男性= 1(对照),女性= 2;下班后疲劳感觉:无疲劳= 1(对照),稍疲劳= 2,疲劳= 3,非常疲劳= 4;工作中腕部屈曲、伸展、侧弯或旋转:否= 0(对照),是= 1;工具、手持设备或工件太大或太小,不易拿握:否= 0(对照),是= 1;使用工具或物品时手的用力情况:力量极低/低= 1(对照),力量中等= 2,力量高= 3,力量极高= 4,力量达到峰值= 5;工作中,手的位置一般保持在肩或肩以下= 1(对照),在肩以上= 2;工作中手臂上下左右移动的发生频率:低= 1(对照),中= 2,高= 3;经常搬运> 5 kg的物体:否= 0(对照),是= 1;工作时能顺利跟上工作节奏= 1(对照),有时难以跟上= 2,经常难以跟上= 3;工作中以不舒适的姿势工作:否= 0(对照),是= 1;对工作区域照明的感受:太亮刺眼/光线暗淡= 1(对照),舒适= 2。 3. 讨论

腕/手部损伤是上肢常见的损伤。本次研究结果显示,某汽车制造企业一线劳动者腕/手部WMSDs患病率(8.1%),低于李峥等(44.1%)[8]、徐宇萍等(15.7%)[9]、Chen等(14.9%)[10]、舒友梅等(10.1%)[11]对汽车制造业劳动者的调查结果。本研究腕/手部发生率较低的原因可能是其他部位的疼痛更为普遍,可能比上肢远端疼痛发生得更早,这会影响劳动者继续操作,而上肢远端疼痛可能需要更长的时间来发展 [2, 13]。另一个原因可能是目前职业流行病学研究中,WMSDs的判断多采用自报式的病例判定标准,导致不同研究结果之间存在差异 [2, 12-14]。

研究显示,反复和高强度的手密集型工作与腕/手部WMSDs的发生和严重程度有关。本研究多因素分析结果显示,工作时存在手腕屈曲、伸展、侧弯或旋转,以及工具、手持设备或工件太大或太小而不易拿握情况,其腕/手部发生WMSDs的可能性高。Chen等 [10]研究发现,工作时需要频繁上下弯曲手腕,劳动者手腕损伤的可能性增高(OR = 1.81;95%CI:1.84 ~ 2.11),与本研究结果相似。汽车制造业属于劳动密集型企业,在焊接和总装车间中,工人一般是在岗位原地长时间地重复工作,手腕需要频繁地运动来完成任务。在单调重复的手工装配和焊接操作中,如总装车间的底盘、分装、车门仪表等工段,除了手腕姿势的频繁运动,工人还需要重复取放工件和工具;当工件或者工具大小不合适时,就需要手用力捏住或握住物体或工具,使腕部组织和肌肉处于紧张状态。长期处于这样的工作状态,肌肉、神经和肌腱容易出现损伤。

本研究单因素分析结果显示,下班后不同疲劳感觉的劳动者腕/手部WMSDs患病率不同(P < 0.01)。姜萍等 [15]研究发现制造企业装配劳动者班后疲劳者的多部位WMSDs发生风险为非疲劳者的2.95 ~ 2.61倍。作业疲劳可导致职业人群面临较大的伤害和疾病风险 [16]。但在本次多因素分析中,未发现下班后疲劳感觉是腕/手部WMSDs的影响因素,可能原因是疲劳感是一种主观感受;另外在此次调查中,员工大多认为处在稍疲劳状态,与其他研究的分组标准存在差异。本研究未发现性别、年龄等常见的个体特征与腕/手部WMSDs间的关系,可能原因是参与调查的企业,劳动者多为男性,在生活习惯等方面类似,无法体现出这些个体特征与疾病之间的关系。后续需增加其他企业数据,来综合分析判断个体特征等因素与腕/手部WMSDs之间的关系。

综上所述,本研究发现汽车制造业一线劳动者腕/手部肌肉骨骼疾患的发生主要与腕/手部工作姿势、持续重复和局部受压等要素密切相关。建议加强劳动者工效学健康宣教,通过完善管理制度、合理布局工作站、开展操作技能和工效学培训、改善劳动者工作姿势、优化工作空间、改善工作环境等措施预防和控制WMSDs的发生。

-

表 1 病例在不同接尘年代及接尘工龄间的分布

(例) 开始接尘时间 工龄/年 ≤10 11 ~ 21 ~ 31 ~ 总计 构成比/% 1940—1949年 0 3 7 23 33 2.6 1950—1959年 13 31 92 78 214 16.9 1960—1969年 6 47 77 47 177 13.9 1970—1979年 47 124 202 155 528 41.6 1980—1989年 15 42 179 6 242 19.1 1990—1999年 34 21 4 0 59 4.6 2000—2010年 16 1 0 0 17 1.3 合计 131 269 561 309 1 270 100 表 2 累加生成数据和均值生成数据

原始与生成数据 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 Xt(原始数列) 54 55 27 26 33 Y(t)((—次累加数列) 109 136 162 195 Zt(—次累加均值) 81.5 122.5 149.0 178.5 Zt2—次累加均值平方) 6 642.25 15 006.25 22 201.00 31 862.25 Xt×Zt(累加均值与原始数列之积) 4 482.5 3 307.5 3 874.0 5 890.5 表 3 煤工尘肺发病例数的预测值与实际值比较

原始与生成数据 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 ${\hat Y}$(—次累加预测值) 54 102 141 172 197 216 232 245 ${\hat X}$(原始数列预测值) 54 48 39 31 25 20 16 13 Xt(原始数列) 54 55 27 26 33 35 |Xt-${\hat X}$|(两者差绝对值) 0 7 12 5 8 15 -

[1] 杨海兵, 杨磊, 褚启龙, 等.某煤矿企业尘肺发病特征分析与预测[J].卫生研究, 2004, 33(6):722-724. doi: 10.3969/j.issn.1000-8020.2004.06.024 [2] 蒋胜兰, 臧永志, 蒋宇.煤矿煤工尘肺发病特征及防控措施的探讨[J].中外医学研究, 2016, 14(12):152-153. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zglyyx201501056 [3] 赵定义.灰色数列预测模型在医学中的应用[J].中国卫生统计, 1988, 5(1):5. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGWT198801002.htm [4] 孙冬.基于灰色系统模型的城乡建设用地规模预测——以济南市为例[J].国土与自然资源研究, 2014(4):28-29. doi: 10.3969/j.issn.1003-7853.2014.04.010 [5] 徐文娟, 李勇, 李娜, 等.基于灰色预测对我国心血管疾病的研究[J].高师理科学刊, 2017, 37(6):12-16. doi: 10.3969/j.issn.1007-9831.2017.06.004 [6] 马兰, 陈彦龙.应用数列模型对煤矿尘肺发病趋势的预测[J].南通医学院学报, 2003, 23(3):282-283. doi: 10.3969/j.issn.1674-7887.2003.03.020 [7] 程秀英.白山市2010-2012年煤工尘肺哨点监测结果分析[J].中国卫生工程学, 2016, 15(4):394-395, 398. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgwsgcx201604028 [8] 李亚东, 龚志起, 陈柏昆.基于灰色理论的西宁市建筑垃圾产量预测研究[J].青海大学学报, 2017, 35(3):82-87. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QKC20172017062800193729 [9] 董鲁祺, 舒麟棹.基于指数平滑法和GM(1, 1)模型的公路客运量预测方法[J].科技展望, 2017, 27(26):314. doi: 10.3969/j.issn.1672-8289.2017.26.275 [10] 施久玉, 胡程鹏.股票投资中一种新的技术分析方法[J].哈尔滨工程大学学报, 2004, 25(5):680-684. doi: 10.3969/j.issn.1006-7043.2004.05.031 [11] 杨永利, 刘宏志, 孙世奎, 等.灰色系统GM(1, 1)模型对大隆矿煤工尘肺发病趋势的预测[J].职业与健康, 2007, 27(18):1581-1583. doi: 10.3969/j.issn.1004-1257.2007.18.001 [12] 中华人民共和国国务院.中华人民共和国尘肺病防治条例[A]. 1987-12-03. -

期刊类型引用(2)

1. 石美华. 急诊护理流程优化对急诊患者抢救效率的影响. 中国医药指南. 2023(01): 22-25 .  百度学术

百度学术

2. 杨凤巧,李小勤,吴茵. 急救创伤专科护士核心能力评价指标体系的构建. 中华现代护理杂志. 2023(31): 4303-4309 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: