Investigation on occupational exposure to electric welding fume in a pumping unit assembly workshop

-

摘要:目的

对某抽油机组装车间电焊烟尘职业接触情况进行分析,为同类企业通风设施设计提供依据。

方法对该车间进行现场职业卫生学调查,检测作业场所空气中电焊烟尘浓度和通风设施风速,并对该场所粉尘作业进行分级。

结果该车间电焊岗位操作人员电焊烟尘时间加权平均浓度为(5.75 ±2.35)mg/m3,短时间接触浓度为(8.7 ±1.37)mg/m3,超限倍数在1.6~2.9之间,12个焊接工位中9个不符合国家限值标准,超标率75%。排风口平均风速为(2.30 ±0.17)m/s,排风口距焊接工位平均距离(4.60 ±0.92)m,各焊接工位控制点平均风速为(0.30 ±0.08)m/s,8个工位粉尘作业分级为Ⅰ级(轻度危害作业)。

结论该组装车间电焊烟尘浓度及超限倍数超过职业卫生接触限值的要求,超标主要原因是通风设施除尘效果较差,应对其通风除尘设施加以改造,并加强职业卫生管理,降低电焊烟尘对作业人员的损害。

-

抽油机属于大型生产设备,焊接作业是抽油机组装和校对时经常使用的工艺技术。电焊工长期接触高浓度的电焊烟尘,容易导致电焊工尘肺。为了控制抽油机制造组装车间电焊烟尘的浓度,预防电焊工尘肺,我们对某抽油机制造组装车间开展了职业卫生学调查,对现场空气中电焊烟尘浓度进行检测,拟通过分析该车间电焊作业人员的接触浓度,评价通风除尘设施的防护效果,并提出改进措施。

1. 对象与方法

1.1 对象

某抽油机生产企业抽油机制造组装车间,年组装抽油机部件2 800余套。该车间设置有12个组装焊接工位,每个焊接工位有1 ~ 2名焊工。生产采用两个生产班组一班制的形式,每班工作8 ~ 10 h,焊工手持焊枪对不同组装部位进行焊接,操作时佩戴焊帽。

1.2 方法

1.2.1 职业卫生现场调查

主要调查焊接作业的生产工艺、使用的原材料及数量、接触时间、生产班制、作业方式、通风除尘设施的数量及使用情况等。

1.2.2 现场采样及检测

依据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ 159-2004)[1]进行个体采样和短时间定点采样。选取组装岗12名作业人员进行个体采样,使用GilAir-plus型个体采样器、BFC-35B粉尘采样器对12名作业工人所在的岗位进行短时间定点采样。依据《工作场所空气中粉尘测定第1部分:总尘浓度》(GBZ/T 192.1-2007)[2]进行粉尘的测定。采用DT-8880热线式风速仪对工作场所通风设施进行风速检测并计算通风量。依据《工作场所职业病危害作业分级第1部分:生产性粉尘》(GBZ/T 229.1-2010)[3]对该车间电焊工位粉尘作业进行分级。

1.2.3 评价方法

依据《工作场所有害物质职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)[4]进行粉尘检测结果评价。

2. 结果

2.1 组装车间现场调查

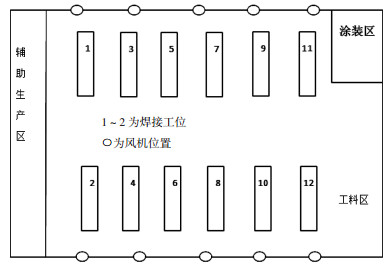

该组装车间主要生产流程为下料→组对→焊接→成品件;主厂房配备NBC-500、FF505、MZ1250等型号焊机,使用12250-6ER50-6型号直径1.2 mm焊丝。采用全面通风的方式,车间南北墙体分上下两排设置孔径为40 cm的轴流风机20台,40%轴流风机未运行。主厂房长114 m,宽48 m,高9 m;下排风机距地面1.5 m,上排风机距地面6.5 m,距焊接工位水平距离4.6 m。焊接工位、排风机设置见图 1。

2.2 电焊烟尘检测结果

选择12名焊工进行个体采样,8 h时间加权平均浓度(CTWA)为2.7 ~ 9.8 mg/m3,平均为(5.75 ± 2.35)mg/m3,其中8人接触的浓度超过国家职业接触限值;12个焊接工位短时间接触浓度(CSTEL)平均为(8.7 ± 1.37)mg/m3,超限倍数在1.6 ~ 2.9之间,超标点数9个。该车间电焊工位超标率75.0%。见表 1。

表 1 电焊烟尘检测结果岗位 工位 CTWA/(mg/m3) CSTEL/(mg/m3) 超限倍数 结果判定 支架焊接 1 6.3 9.6 2.4 不符合 2 7.4 10.1 2.5 不符合 3 3.7 8.8 2.2 符合 4 3.2 6.3 1.6 不符合 5 9.8 11.4 2.9 不符合 6 8.1 9.7 2.4 不符合 7 7.3 8.6 2.2 符合 游梁焊接 8 3.1 7.1 1.8 符合 9 2.7 7.6 1.9 不符合 10 4.4 8.7 2.2 不符合 11 5.2 8.9 2.2 不符合 12 7.8 9.3 2.3 不符合 2.3 车间通风检测

对该车间下部安装的10台直径40 cm轴流风机、各焊接工位控制点风速及控制点距风机距离进行测量。轴流风机风口平均风速(2.30 ± 0.17)m/s,轴流风机平均排风量(1 047.20 ± 74.45)m3/h,各焊接工位控制点平均风速为(0.30 ± 0.08)m/s,距风机平均最近距离为(4.60 ± 0.92)m。车间通风检测结果见表 2。

表 2 车间通风检测结果检测地点 轴流风机 焊接工位 风机 平均风速/(m/s) 风量/(m3/h) 工位 距风机距离最近/m 风速/(m/s) 车间南侧下部 1 2.23 1009.5 1 5.61(1号工位) 0.22 2 2.22 1004.8 3 4.68(3号工位) 0.23 3 2.35 1063.9 7 3.89(7号工位) 0.21 4 2.42 1092.7 9 3.21(9号工位) 0.38 5 2.38 1073.9 11 6.16(11号工位) 0.18 车间北侧下部 6 2.20 994.8 2 3.59(2号工位) 0.41 7 2.26 1023.8 4 4.18(4号工位) 0.35 8 2.73 1233.2 8 4.24(8号工位) 0.24 9 2.29 1033.5 10 5.72(10号工位) 0.16 10 2.08 942.0 12 4.61(12号工位) 0.21 2.4 该车间电焊烟尘危害作业分级

依据GBZ/T 229.1-2010进行该车间电焊烟尘危害作业分级,该车间12个焊接工位中4个工位分级为0级(相对无害作业),但是这4个工位职业接触比值在0.68和0.93之间;其余8个工位分级为Ⅰ级(轻度危害作业)。见表 3。

表 3 作业场所电焊烟尘危害作业分级工作场所 工位 粉尘游离SiO2 职业接触 体力劳动强度 分级指数(G) 危害分级 质量分数/% 权重数(WM) 接触比值(B) 权重数(WB) 分级(L) 权重数(WL) 支架焊接 1 5.21 1 1.58 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 2 6.12 1 1.85 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 3 6.45 1 0.93 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 4 4.18 1 0.80 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 5 7.38 1 2.45 2.45 Ⅱ(中) 1.5 3.7 Ⅰ级(轻度危害作业) 6 3.44 1 2.03 2.03 Ⅱ(中) 1.5 3.0 Ⅰ级(轻度危害作业) 7 4.53 1 1.83 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 游梁焊接 8 5.20 1 0.78 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 9 7.26 1 0.68 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 10 5.73 1 1.10 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 11 6.29 1 1.30 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 12 4.08 1 1.95 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) [注] G:分级指数;WM:粉尘中游离SiO2质量分数的权重数;WB:工作场所空气中粉尘职业接触比值的权重数;WL:劳动者体力劳动强度的权重数 3. 讨论

电焊作业可产生多种职业性有害因素[5-6],电焊烟尘是一种粒径大多为0.4 ~ 5.0 μm的呼吸性粉尘,电焊工长期接触高浓度电焊烟尘,可导致以肺部慢性纤维化为主要表现的电焊工尘肺。该车间采用全面通风的方式将电焊烟尘捕集并排出,根据作业现场电焊烟尘检测结果分析,该场所电焊烟尘超标情况较严重,12个焊接工位电焊烟尘超标率为75.0%。

该车间12个焊接工位中8个工位分级为1级,4个工位分级为0级,但是这4个工位职业接触比值为0.68 ~ 0.93,较接近于1。依据GBZ/T 229.1-2010中的建议,1级表示在目前的作业条件下,可能对劳动者的健康存在不良影响,故应改善作业环境,降低劳动者实际粉尘接触水平,并设置防护标志,对作业人员进行培训,采取职业健康监护,定期进行作业场所检测。

该车间空气中电焊烟尘浓度超标的原因分析:(1)该场所全面通风设施仅60%运行,通风不足。未开启风机全部位于车间上部,上排风机距地面高度6.5 m,水平距离距焊位平均距离4.6 m,经计算得出上排风机距离焊位平均距离约为8 m,上排风机风速衰减较大,对控制点风速影响很小,也难以起到作用。(2)该场所排风口面积较小,孔径40 cm;且距离焊接工位较远,平均达4.6 m;风机开启后经过衰减,控制点风速较低,平均为0.21 m/s,无法有效捕集并排出电焊烟尘。(3)抽油机为较大部件,电焊工在操作时焊接点较多,焊接位置不固定,焊位排风控制点也不固定,轴流风机充分捕集电焊烟尘的难度较大。(4)仅采用全面通风形式不适宜。Mohammad等[7]研究表明,仅采用全面通风不能有效控制工作场所电焊烟尘浓度。车间通风口设置位置、足够的风速以及局部排风的设置等[8-9]也是粉尘控制的重要方面。

针对该车间的电焊烟尘的调查结果,提出以下改进措施:(1)改进通风设施。采用局部通风与全面通风相结合的方式,全面通风建议采取上送下排的方式,局部通风可考虑设置移动式集尘装置,有效解决焊接位置不固定的问题;通风除尘设施设计时应遵循形式适宜、位置正确、风量适中、强度足够、检修方便的原则。(2)为作业人员配备有效的防尘口罩,并监督佩戴,及时更换。(3)对作业人员进行职业卫生知识的培训,提高自我防护意识。(4)对该车间的电焊烟尘进行定期检测,并及时公布检测结果。

-

表 1 电焊烟尘检测结果

岗位 工位 CTWA/(mg/m3) CSTEL/(mg/m3) 超限倍数 结果判定 支架焊接 1 6.3 9.6 2.4 不符合 2 7.4 10.1 2.5 不符合 3 3.7 8.8 2.2 符合 4 3.2 6.3 1.6 不符合 5 9.8 11.4 2.9 不符合 6 8.1 9.7 2.4 不符合 7 7.3 8.6 2.2 符合 游梁焊接 8 3.1 7.1 1.8 符合 9 2.7 7.6 1.9 不符合 10 4.4 8.7 2.2 不符合 11 5.2 8.9 2.2 不符合 12 7.8 9.3 2.3 不符合 表 2 车间通风检测结果

检测地点 轴流风机 焊接工位 风机 平均风速/(m/s) 风量/(m3/h) 工位 距风机距离最近/m 风速/(m/s) 车间南侧下部 1 2.23 1009.5 1 5.61(1号工位) 0.22 2 2.22 1004.8 3 4.68(3号工位) 0.23 3 2.35 1063.9 7 3.89(7号工位) 0.21 4 2.42 1092.7 9 3.21(9号工位) 0.38 5 2.38 1073.9 11 6.16(11号工位) 0.18 车间北侧下部 6 2.20 994.8 2 3.59(2号工位) 0.41 7 2.26 1023.8 4 4.18(4号工位) 0.35 8 2.73 1233.2 8 4.24(8号工位) 0.24 9 2.29 1033.5 10 5.72(10号工位) 0.16 10 2.08 942.0 12 4.61(12号工位) 0.21 表 3 作业场所电焊烟尘危害作业分级

工作场所 工位 粉尘游离SiO2 职业接触 体力劳动强度 分级指数(G) 危害分级 质量分数/% 权重数(WM) 接触比值(B) 权重数(WB) 分级(L) 权重数(WL) 支架焊接 1 5.21 1 1.58 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 2 6.12 1 1.85 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 3 6.45 1 0.93 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 4 4.18 1 0.80 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 5 7.38 1 2.45 2.45 Ⅱ(中) 1.5 3.7 Ⅰ级(轻度危害作业) 6 3.44 1 2.03 2.03 Ⅱ(中) 1.5 3.0 Ⅰ级(轻度危害作业) 7 4.53 1 1.83 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 游梁焊接 8 5.20 1 0.78 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 9 7.26 1 0.68 0 Ⅱ(中) 1.5 0.0 0级(相对无害作业) 10 5.73 1 1.10 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 11 6.29 1 1.30 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) 12 4.08 1 1.95 1 Ⅱ(中) 1.5 1.5 Ⅰ级(轻度危害作业) [注] G:分级指数;WM:粉尘中游离SiO2质量分数的权重数;WB:工作场所空气中粉尘职业接触比值的权重数;WL:劳动者体力劳动强度的权重数 -

[1] 中华人民共和国卫生部.工作场所空气中有害物质监测的采样规范: GBZ 159-2004[S].北京: 人民卫生出版社, 2004: 3-7. [2] 中华人民共和国卫生部.工作场所空气中粉尘测定第1部分: 总尘浓度: GBZ/T 192.1-2007[S].北京: 人民卫生出版社, 2007: 1-3. [3] 中华人民共和国卫生部.工作场所职业病危害作业分级第1部分: 生产性粉尘: GBZT 229.1-2010[S].北京: 人民卫生出版社, 2010: 3-4. [4] 中华人民共和国卫生部.工作场所有害物质职业接触限值第1部分: 化学有害因素: GBZ 2.1-2007[S].北京: 人民卫生出版社, 2010: 17-19. [5] 俞文兰, 周安寿.电焊工职业病危害防治手册[M].北京:华夏出版社, 2008. [6] 路建超, 杨海峰, 晁晖, 等.宝鸡市渭滨区电焊作业场所中职业危害的调查分析[J].工业卫生与职业病, 2017, 43(5):329-334. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gywsyzyb201705003 [7] MOHAMMAD J J, BEHNAZ S, MANSOUR R A, et al. Occupational exposure to welding fumes using different ventilation scenarios[J]. Int J Occup Hyg, 2010, 2(1):1-5. http://d.old.wanfangdata.com.cn/OAPaper/oai_doaj-articles_b5a69e4a444fd49f0fb51cdb7c6ad1c2

[8] FLYNN M R, SUSI P. Local exhaust ventilation for the control of welding fumes in the construction industry:a literature review[J]. Ann Occup Hyg, 2012, 56(7):764-776. http://cn.bing.com/academic/profile?id=30c6534addbd23ae36a23e34696afb21&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

[9] 刘红, 王辉, 张勤, 姬炳章.某电焊车间通风系统效果职业卫生学调查[J].中国工业医学杂志, 2017, 30(1):57-59. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zggyyxzz201701022 -

期刊类型引用(1)

1. 平庆玲,侯广庆,杨文阁. 黑龙江省某装备制造厂职业病危害检测评价. 职业与健康. 2021(22): 3025-3027+3032 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: